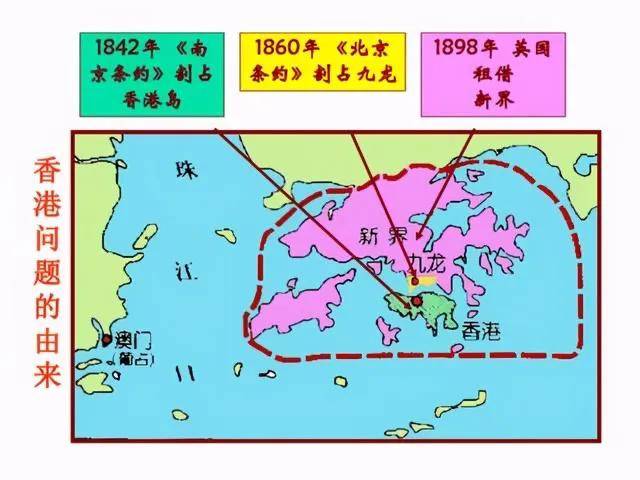

在1842年,清政府与英国签署了《南京条约》,根据该条约,香港岛被割让给英国。到了1860年,清政府又签订了《北京条约》,将九龙半岛割让给了英国。1898年,清政府与英国签订了《展拓香港界址专条》,以99年的租期将新界及其附属的200多个岛屿租借给英国,然而这一切并没有涉及任何租金。这一系列的条约,实际上是赤裸裸的不平等协议,深深刻在中国人民心中,成为他们永远难以抚平的历史创伤。从那时起,香港回归的期盼便成了每一个中国人心中的愿望。

在新中国成立的前夕,毛主席深刻分析国内外的复杂形势后,作出了一个极具战略眼光的决定——“暂不收回、维持现状”。这一决策不仅具有战略意义,也是在当时局势下的智慧选择。“暂不收回”并不意味着新中国放弃对香港的主权,而是出于更深远的考虑,且“维持现状”也是因为香港的经济繁荣对新中国的经济发展具有积极作用。

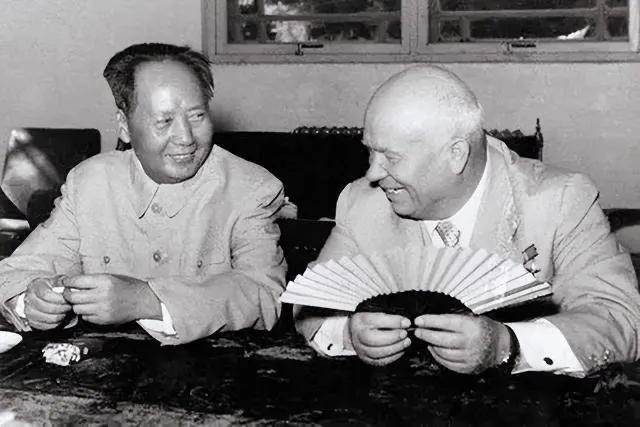

到了50年代中后期,随着形势的变化,新中国的领导层进一步明确了香港政策。时任领导人提出了“长期打算,充分利用”的八字方针,视香港为连接新中国与世界的“桥梁”。在1958年4月28日,周恩来总理在上海主持了一次工商界人士座谈会,发表了关于香港问题的重要讲话,首次公开宣示:“香港总有一天我们是要收回的。”这是中国政府首次明确提出香港主权问题。

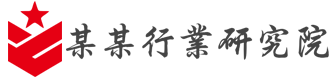

1974年3月,英国首相爱德华·希思卸任,但在他的任期内,虽然中英关系较为友好,关于香港的议题却并未进行深入讨论。那年5月24日,爱德华·希思应邀访问中国,并于次日会见了毛主席,周恩来、等领导也在场。会谈气氛轻松愉快,从家常小事聊到世界大势。然而,毛主席在谈话结束时突然提到:“我们两国之间,还有一个香港问题,没有解决。”这一话题让爱德华·希思心头一紧,但他未能立刻回应。

毛主席接着转向周恩来,问道:“香港是割给他们的,九龙是租借的,还有多少时间?”周恩来毫不犹豫地回答:“1898年租给他们的,租期99年,到1997年期满,距离现在还有23年。”毛主席点了点头,说道:“到时候怎么办,我们再商量吧。”随后,毛主席指着开玩笑道:“这是他们年轻人的事情了。”毛主席当时已经81岁,而也已70岁,主席称他为“年轻人”,逗得大家哈哈大笑,缓解了刚才讨论香港问题的严肃气氛。

这一轻松而深刻的交流给爱德华·希思留下了深刻印象,因为他意识到,很可能会在未来处理香港问题中发挥关键作用。这一信息也随之带回了英国。

1976年,周恩来和毛主席相继去世,国家进入悲痛期,而这一变故也意味着肩负起了香港问题的解决重任。到了1979年,随着1997年临近,撒切尔夫人开始在香港问题上频繁派遣使节,探查中方的态度。3月26日,时任香港总督麦理浩访华,直接向表达了英国在香港问题上的关切。表示:“香港是中国的一部分,这个问题不能讨论。即便1997年后,我们会尊重香港的特殊地位,香港的资本主义制度和投资环境也将得到保证。”

1979年4月,英国外交大臣卡林顿再次来访,试图通过关注香港的经济利益来寻求“续约”。然而明确表示,即便香港的政治地位发生变化,投资者的利益将不会受到影响。

英国政府多次派遣使者访问,最终撒切尔夫人决定亲自出马。1982年9月,撒切尔夫人访华,带着刚刚在阿根廷胜利解决争端的自信,打算在香港问题上取得优势。然而,面对撒切尔夫人的强硬态度时,毫不退让。他明确表示:“主权问题不是可以讨论的。如果48年后中国无法收回香港,任何中国领导人都无法向人民交代。”这番坚定的话语让撒切尔夫人无话可说。虽然她试图将讨论焦点转向香港的繁荣问题,但坚定回应:“香港的繁荣不是依赖英国的管辖,而是依赖中国建立香港特别行政区并实行‘一国两制’政策。”

当撒切尔夫人提出威胁时,冷静回应:“中国政府考虑过所有可能性。如果香港在过渡期发生波动,我们将不得不重新考虑收回的时间和方式,甚至不排除武力解决。”的坚定态度让撒切尔夫人无可奈何,最终双方开始进行正式的外交谈判。

谈判初期遇到困难,英方坚持“主权换治权”这一提议,但最终,在1984年9月18日,通过多轮艰难谈判,中英双方达成共识,正式签署了《中英香港问题联合声明》。1997年7月1日,香港终于回归祖国,标志着中国人民的百年梦圆。